Grundsatz: Naturnahe Maßnahmen

Aufwendige Umgestaltungen sind oft nicht nötig, um etwas für die Insekten zu tun. Die Neuanlage künstlicher Nahrungs- und Nistressourcen ist nicht zwingend erforderlich, um die Biodiversität zu steigern. LInCa nutzt die natürlichen Gegebenheiten des Geländes und steigert das Potential der Flächen durch naturverträgliche Wiesenpflege und die Schaffung natürlicher Strukturelemente. Das Pflegeregime der Wiesen unterstützt beispielsweise die natürlich vorkommende Vegetation und ermöglicht die Entstehung einer stabilen Pflanzengemeinschaft, die bestens an die Standortgegebenheiten angepasst ist. Grundsatz von LInCa ist deshalb, eine ökologische Aufwertung des Geländes zu erreichen, ohne dabei intensiv in bestehende Systeme einzugreifen.

Der umfangreiche Maßnahmenkatalog des Leitfadens für insektenfreundliches Liegenschaftsmanagement kann die Auswahl, Umsetzung und Pflege von Maßnahmen unterstützen.

Wie sehen die Maßnahmen aus?

Grundlegend liegt der Fokus darauf, die Wiesenflächen durch eine angepasste Pflege ökologisch aufzuwerten. Die Biotoptypenkartierung ergab, dass es sich bei einem überwiegenden Teil der Wiesen um artenarmen und artenreichen Parkrasen handelt. Das vorhandene Potential der Flächen wird gefördert, indem eine angepasste Pflege die natürliche Vegetation unterstützt. Dazu wurde die Häufigkeit der Mahd reduziert, damit vor allem die Wiesenkräuter die gesamte Wachstumsperiode durchlaufen und Blüten und Samen ausbilden können. Bis sich die natürliche Vegetation eingestellt hat, wird jährlich zwei Mal, im Frühjahr und im Herbst, gemäht. Auf Pflanzenschutz- und Düngemittel wird gänzlich verzichtet.

Sicherheit geht vor

Die Sauberkeitsstreifen, das sind Berieche unmittelbar neben Straßen, Gebäuden und Fußwegen, werden während der Vegetationsperiode monatlich gemäht. Die Verkehrs- und Gebäudesicherheit haben hier Priorität.

Konventionelle Mahdtechniken stellen eine tödliche Gefahr für Wiesenbewohner dar. Um die Fauna bestmöglich zu schonen, wird auf den Flächen deshalb mit der Motorsense gemäht. Das vergleichsweise langsame Verfahren ermöglicht mobilen Insekten die Flucht. Außerdem wird die Schnitthöhe von 10 cm nicht zu unterschritten. Die Mahd erfolgt gestaffelt. Dazu werden bei der ersten Mahd im Frühjahr Bereiche ausgespart, die weiterhin Nahrungsquelle und Rückzugsort bieten. Erst bei der nächsten Wiesenmahd im Herbst werden diese gemäht, während die im Frühjahr gemähten Bereiche stehengelassen werden. Eine weitere Besonderheit stellt dar, dass das Schnittgut einige Tage auf den Flächen liegen gelassen wird, bevor es zusammengeharkt und abtransportiert wird. Dies soll den Wiesenbewohnern ermöglichen, in die ungemähten Bereiche umzuziehen und nicht unfreiwillig von der Fläche entfernt zu werden. Außerdem fallen Samen der Wildkräuter beim Trocknen aus und sichern den Fortbestand der Arten auf den Flächen.

Das Schnittgut wird von den Flächen entfernt, um diese auszuhagern. Das heißt, dass der Nährstoffgehalt des Bodens gesenkt wird. Auch auf den Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln wird gänzlich verzichtet. Da viele Wildblumenarten an nährstoffarme Standorte angepasst sind, wird durch die Verringerung des Nährstoffgehaltes die Ansiedlung dieser oft weniger konkurrenzstarken Arten und somit eine Steigerung der Pflanzenvielfalt ermöglicht.

Um das Blühangebot zu verbessern, werden vereinzelt Bäume gepflanzt und Blühmischungen ausgesät. Dabei kommen ausschließlich heimische Pflanzen zum Einsatz. Das Saatgut ist regio-zertifiziert. Das bedeutet, dass die Samen aus der Region stammen und zum Erhalt des hiesigen natürlichen Artenspektrums beitragen.

Einsaat von Blühmischungen

Nach Bauarbeiten wird auf offenliegendem Rohboden eine Wildkräutermischung gesät. Auf Blühflächen wird eine Saatgutmischung aus 100 % Wildkräutern genutzt, während in Randbereichen eine Mischung aus 70 % Wildkräutern und 30 % Gräsern Anwendung findet.

Pflanzung von Obstbäumen

Insgesamt vier Streuobstwiesen und zahlreiche einzeln stehende Obstbäume gibt es mittlerweile auf dem Gelände. Sie bieten Lebensraum und Nahrungsquelle für eine Vielzahl von Insekten. Es handelt sich überwiegend um alte Sorten. Von den Früchten profitieren zugleich die Campusnutzenden. Bäume, an denen die Ernte erlaubt ist, werden mit Schildern gekennzeichnet.

Pflanzung heimischer Stauden

In Kooperation mit dem Wildbienen-Monitoring in Agrarlandschaften am Thünen-Institut wurden drei Bestäubergärtchen auf dem Campus aufgestellt. Dabei handelt es sich um mit regionalen und insektenfreundlichen Pflanzen bestückte Hochbeete, die in der Agrarlandschaft aufgestellt werden und die einen Ansatz zur Erfassung von Wildbienen liefern sollen. Ehrenamtliche erfassen über die gesamte Saison Hummeln an den Hochbeeten. Im ersten Jahr der Testphase werden 25 solcher Bestäubergärtchen in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, unter anderem auf dem Thünen-BVL-Campus, aufgestellt.

Die Stauden, die bei der jährlich mehrfachen Neuausstattung der Beete anfallen, gehen an das LInCa-Projekt. Es handelt sich ausschließlich um heimische Wildstauden, welche in torffreiem Substrat herangezogen werden und somit die Anforderungen für eine Ausbringung auf dem Campus erfüllen.

Nicht nur Nahrungsquellen sind wichtig, um ein attraktives Habitat für Insekten zu Schaffen. Ebenso essentiell ist die Verfügbarkeit von Nistplätzen. Die vielen verschiedenen Arten haben unterschiedliche Nistweisen und Ansprüche an ihre Nistplätze. Es gibt beispielsweise Insekten, die ihre Eier an Grashalmen ablegen, unterirdisch nisten, oder Hohlräume in Stängeln, Mauern oder Holz beziehen.

Eichenstämme für Hohlraumnistende

Nach der Fällung einer sturzgefährdeten Eiche wurden Teile des Stammes zu Insektennisthilfen umfunktioniert. Um die Besiedlung zu erleichtern, wurden Löcher in das Holz gebohrt und auf eine sonnenexponierte Ausrichtung geachtet.

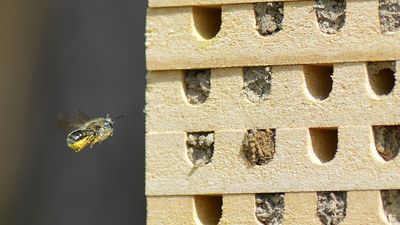

Nisthilfen

Mehrere Nisthilfen des Wildbienen-Monitorings in Agrarlandschaften zur bestandesschonenden bzw. tötungsfreien Erfassung von hohlraumnistenden Wildbienen stehen auf dem Gelände. Die vom Thünen-Institut für Biodiversität standardisierte Nisthilfe besteht aus 25 übereinander geschraubten Nisthilfe-Brettchen. Gänge mit mit verschiedenen Durchmessern ermöglichen einem breiten Artenspektrum die Besiedlung.

Auf Teilen des Geländes entstehen naturbelassene Bereiche, welche nur noch so wenig wie möglich und nötig gepflegt werden. Der Natur wird hier freier Lauf gelassen. Durch ihre Beständigkeit können diese Flächen ganzjährig wertvolle Lebensräume darstellen und eine wichtige Rolle als Überwinterungsquartier einnehmen. Diese etwas "wilderen" Bereiche entsprechen nicht unbedingt dem allgemeinen ästhetischen Anspruch der Campusnutzenden, weshalb dieses Konzept nur für einige, wenig exponierte Flächen vorgesehen ist.

Saum- und Altgrasflächen

Die Saum- und Altgrasflächen werden sich selbst überlassen und nur noch alle zwei bis drei Jahre gemäht, um die Ausbreitung von Gehölzen zu verhindern. Es handelt sich um Wiesen an Gebäuderückseiten oder in wenig frequentierten Bereichen.

Durch nächtliche Beleuchtung werden nachtaktive Insekten angelockt, was ihre Orientierung, damit auch die Nahrungssuche und das Paarungsverhalten, stört. Um die negativen Auswirkungen des künstlichen Lichts zu reduzieren, wird die Außenbeleuchtung künftig schrittweise auf insektenschonende Leuchtmittel umgestellt.

Blühwall

In Eigeninitiative übernahm eine engagierte Campusnutzerin 2019 die Bepflanzung und Pflege des heutigen Blühwalls. Bei dem hinter den Tennisplätzen im Osten des Geländes gelegenen Wall handelte es sich bis dahin um eine ungenutzte Fläche. Durch Spenden in Form von Samen und Ablegern ist in den letzten Jahren ein vielfältiges Angebot an blühenden Kräutern und Stauden entstanden. Seit 2022 wird nicht mehr neu ausgesät und gepflanzt, sondern lediglich gärtnerisch gepflegt und gewässert.